空盒計器とは?

空盒を使った計器の計測原理

空盒(くうごう)とは、「ダイヤフラム」「アネロイド」ともいい、2枚の金属板を周縁で貼り合わせた容器状のものです。

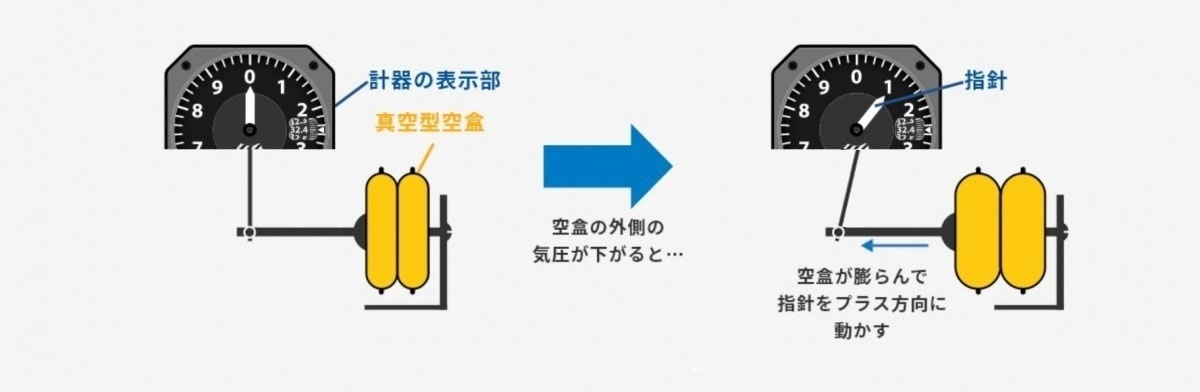

金属板といってもごく薄く、また弾性のある素材なので、スナック菓子の袋が山頂や飛行機の中など高度の高い場所でパンパンに膨らむのと同じように、空盒は内外の気圧差の変化に応じて膨らんだり縮んだりします。下の図のように、この空盒の伸縮を利用して指針を動かす計器を「空盒計器」と呼びます。

電力を必要とせず、空盒の伸縮だけでセンシング(気圧を測定する)とアクチュエーション(指針を動かす)の2役をこなす空盒計器は「環境にやさしい計器」といえるでしょう。

電力を必要とせず、空盒の伸縮だけでセンシング(気圧を測定する)とアクチュエーション(指針を動かす)の2役をこなす空盒計器は「環境にやさしい計器」といえるでしょう。

高度計の指針が空盒によって動く仕組み

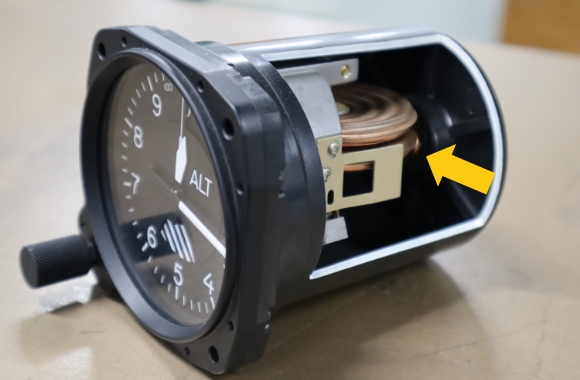

空盒を使った高度計のカットモデル

(矢印で示したものが空盒)

真空型空盒と開放型(差圧型)空盒

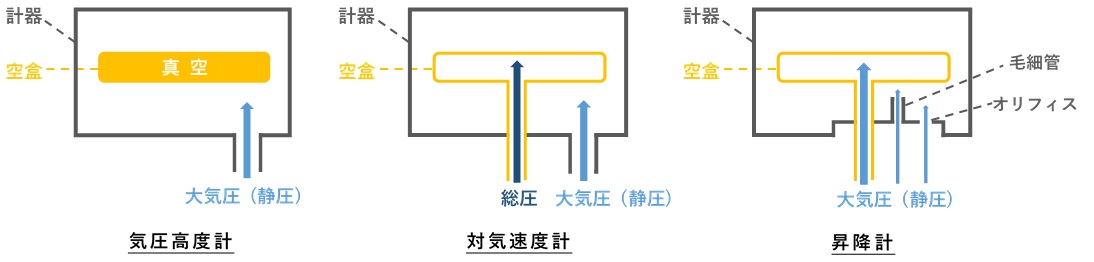

空盒には、内部が真空になっている「真空型」と、外部からの空気が送り込まれる「開放型(差圧型)」の2種類があります。

真空型空盒を使った計器には気圧高度計があります。

気圧高度計は、空盒内部の真空を基準として機体周辺の大気圧を検知します。高度上昇に伴って大気圧は低くなる、つまり空盒を外から押す圧力が弱まっていくため、航空機が上昇するにつれて真空型空盒は膨らみます。降下すれば空盒はまた縮みます。この空盒の伸縮を高度に変換するのが気圧高度計の仕組みです。

一方、開放型(差圧型)空盒は対気速度計や昇降計に用いられます。

「ピトー管とは?」のページにも書かれていますが、対気速度は気流の動圧から求められます。飛行中の航空機において、気流の動圧と静圧には下の式に示す関係が有ります。

対気速度計の空盒の外側には静圧(大気圧)が、内側にはピトー管から総圧が導かれていて、機体が速度を増すにつれ気流の動圧が上がる、つまり静圧と総圧の差が増大するので空盒が膨らんでいきます。この空盒の伸縮を対気速度に変換するのです。

昇降計では空盒の内外どちらにも大気圧が送り込まれます。ただし空盒の内側へはスムーズに導かれるのに対し、外側へは毛細管とオリフィスという狭い流入口から導かれるため流れが制限されています。そのため高度が上下し大気圧が変化すると、内側は遅れることなく変化に追従しますが、外側は変化に時間がかかります。このタイムラグが内外の圧力差となり空盒が伸縮します。この空盒の伸縮を昇降率(1分間あたりの高度の変化率)に換算するのが昇降計です。

真空型空盒を使った計器には気圧高度計があります。

気圧高度計は、空盒内部の真空を基準として機体周辺の大気圧を検知します。高度上昇に伴って大気圧は低くなる、つまり空盒を外から押す圧力が弱まっていくため、航空機が上昇するにつれて真空型空盒は膨らみます。降下すれば空盒はまた縮みます。この空盒の伸縮を高度に変換するのが気圧高度計の仕組みです。

一方、開放型(差圧型)空盒は対気速度計や昇降計に用いられます。

「ピトー管とは?」のページにも書かれていますが、対気速度は気流の動圧から求められます。飛行中の航空機において、気流の動圧と静圧には下の式に示す関係が有ります。

動圧(機体の進行方向から後方へ向かって流れる気流の圧力)+ 静圧(機体周辺の大気圧)= 総圧

対気速度計の空盒の外側には静圧(大気圧)が、内側にはピトー管から総圧が導かれていて、機体が速度を増すにつれ気流の動圧が上がる、つまり静圧と総圧の差が増大するので空盒が膨らんでいきます。この空盒の伸縮を対気速度に変換するのです。

昇降計では空盒の内外どちらにも大気圧が送り込まれます。ただし空盒の内側へはスムーズに導かれるのに対し、外側へは毛細管とオリフィスという狭い流入口から導かれるため流れが制限されています。そのため高度が上下し大気圧が変化すると、内側は遅れることなく変化に追従しますが、外側は変化に時間がかかります。このタイムラグが内外の圧力差となり空盒が伸縮します。この空盒の伸縮を昇降率(1分間あたりの高度の変化率)に換算するのが昇降計です。

TKKの空盒技術

東京航空計器(TKK)では月産1,000個以上の空盒を製造しており、その全工程を自社内で完結しています。

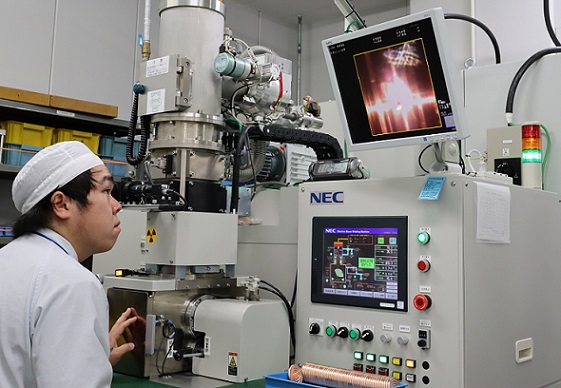

金属板の貼り合わせ工程は「溶接が難しい銅、しかも厚さ0.05mmの極薄板を周縁で貼り合わせる」という難易度の高い技を、職人技の手作業によるはんだ付けのほか、特注の電子ビーム溶接(EBW)機による自動溶接でも実現しています。

この自動EBW機には、電子ビーム溶接の特長である高エネルギー密度に加え、ビームを安定的に細く絞るという優れた性能を持たせました。

なお、自動EBW機では銅板の他にも難溶接素材や異種金属などの微細溶接も可能です。溶接作業の請負もできますので、こうした溶接でお困りの方は是非「総合お問い合わせ」からお気軽にお問い合わせください。

金属板の貼り合わせ工程は「溶接が難しい銅、しかも厚さ0.05mmの極薄板を周縁で貼り合わせる」という難易度の高い技を、職人技の手作業によるはんだ付けのほか、特注の電子ビーム溶接(EBW)機による自動溶接でも実現しています。

この自動EBW機には、電子ビーム溶接の特長である高エネルギー密度に加え、ビームを安定的に細く絞るという優れた性能を持たせました。

なお、自動EBW機では銅板の他にも難溶接素材や異種金属などの微細溶接も可能です。溶接作業の請負もできますので、こうした溶接でお困りの方は是非「総合お問い合わせ」からお気軽にお問い合わせください。

自動電子ビーム溶接機

-